بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

اللهُمَّ صَلِّ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدِ الوَصْفِ وَالْوَحْي وَاٌلرِّسالَةِ وَالْحِكْمَةِ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً

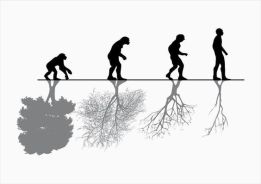

الإنسان والحيوان… تشابه إلى حد التطابق واختلاف إلى حد التناشز…

الظاهرة الإنسانية.. تطور أم تطوير، تكييف أم تكيف؟

هل الإنسان ظاهرة استثنائية فريدة أم يمكن أن يتكرر حدوثها في أماكن أخرى غير هذه الأرض

تعود بدايات تفكيري في موضوع خلق الإنسان إلى عام 1987. ففي ذلك العام كنت قد بدأت أشكك في نظريات داروين في تفسير ظاهرة التطور. فلم أعد أجد نفسي موافقاً لما ذهبت إليه هذه النظريات وذلك لأنه، وفي الوقت الذي نجح فيه داروين في شد الأنظار إلى واحدة من أهم حقائق الظاهرة البايولوجية ألا وهي حقيقة تطور الكائنات الحية من الأبسط إلى الأكثر تعقيداً، فإنه قد فاته أن على ما تتشارك به الظاهرة الإنسانية مع سلفها الظاهرة الحيوانية من صفات كثيرة للغاية فإن الإنسان يشذ عن سلفه الحيوان شذوذاً لا يمكن لذي نظر أن يغفل عنه. وهكذا شرعت في دراسة منهجية متأنية لكل ما يختلف به الإنسان عن الحيوان بايولوجياً وفسيولوجياً وسايكولوجياً، فهالني ما أخذ يتراءى أمام ناظري من عظيم الفروقات التي تجعل المرء يتساءل إن كان الإنسان حقاً قد تطور عن الحيوان، فلكأن الإنسان، من بعد هكذا تمعن فيما يميزه عن الحيوان تناشزاً بيّناً، يكاد يكون قد انحدر، بمعنى الكلمة، عن الحيوان لا تحدر منه. بمعنى أن الإنسان، وبالوقت الذي يُظن فيه أنه قد ترقى بعيداً عن أصله الحيواني، فإنه في الحقيقة قد تردى أسفل سافلين. وهنا، ومن بعد هذه الدراسة المتفحصة لما يجمع الإنسان والحيوان من صفات مشتركة لا يمكن للعاقل أن يغفلها، ومن بعد الوقوع على كمٍّ غير قليل من التناشزات التي يفترق بها الإنسان عن الحيوان، أصبح لزاماً عليَّ أن أطّرح جانباً نظريات داروين في تعليل التطور ومقاربته غير الموفقة لهذه الحقيقة الكونية وقد تجلت في عالم الطبيعة. فكان أن وضعتُ الأسس الأولية لما تمخض لاحقاً عنه كتابي “نشوء وارتقاء آدم وحواء”، والذي حاولت فيه أن أبرهن أن داروين وغيره من التطوريين قد غفلوا، أو تغافلوا، عن إدراك هذه التناشزات المميزة للإنسان والتي تجعل المرء أحياناً يصل في تدبره لحال الإنسان إلى اليقين بأن لا يمكن أن يكون للإنسان أصل حيواني. إلا أن ما يفرّق بين الإنسان والحيوان لا يمكن على الإطلاق أن يجعلنا نغفل أو نتغافل عما يجمع بينهما. إذاً كان الكتاب محاولة أولية في الجمع بين هذين النقيضين الإنسان بأصله الحيواني الذي لا مراء فيه، والإنسان كما نعرفه كائناً لا يمكن لهذا الأصل الحيواني أن يكفي لتفسيره التفسير النهائي الناجز. ولقد انتهى بي الأمر في الكتاب إلى أن هذا الذي لزم عن التدبر في الظاهرة الإنسانية ليتفق مع ما يمكن أن نعرفه بتدبرنا القرآن العظيم وما جاء به من حقائق تخص خلق الإنسان. فكان الكتاب محاولة لقراءة نشوء وارتقاء الإنسان بالرجوع إلى التدخل الإلهي المباشر في الأمر. فلذلك لم يكن هناك من سبيل لفقه الظاهرة الإنسانية بعيداً عن هذا التدخل الإلهي في صيرورة الإنسان وصولاً إلى الإنسان كما نعرفه. فإذا كان التطور حقيقة من حقائق هذا الوجود، وليس نظرية كما يتوهم الكثيرون، فإن الأمر في حقيقته يجب أن يكون تطويراً أكثر منه تطوراً. وهذا الذي يلزم عن القول بأن الإنسان قد طُوِّر ولم يتطور. ولقد وجدتُ أن الأمر يستدعي إعادة قراءة نظريات داروين في تفسير التطور وذلك لإعادة صياغتها من بعد النظر إليها باعتبارها قد أغفلت التناشز المشار إليه أعلاه بين الإنسان والحيوان مما جعل هذه النظريات بعيدة كل البُعد عن الحقيقة الكاملة بخصوص نشأة وارتقاء الإنسان؛ إذ لا يمكن للإنسان أن ينشأ ويترقى عن الحيوان كما يبرهن عليه هذا التناشز. وكما أن التطوير الإلهي للإنسان هو حقيقة التطور، فإن نظرية داروين في البقاء للأصلح سينقضها ما يلزم عن هذا التطوير الإلهي. فإذا كان البقاء للأصلح يتطلب القول بتكيف الكائن الحي مع مستجدات ومتغيرات المحيط، فإن هذا التكيف لا يمكن أن يكون إلا مفروضاً عليه من خارج منظومته، أي هو في حقيقته تكييفاً لا تكيفاً. وهكذا كانت ولادة هذا الكتاب الرائد في مقاربته لظاهرة الإنسان باعتباره ظاهرةً خارقةً للعادة. فالإنسان، على خلاف الحيوان والنبات، ظاهرة استثنائية فريدة لا يمكن لنا أن نتصور إمكانية تكرار حدوثها في أماكن أخرى غير هذه الأرض.