تُخفق مقارباتُ العلم الوضعي كلُّها جميعاً، وتفشلُ فشلاً ذريعاً، إن هي تصدَّت للمشكلة الإنسانية محاوِلةً أن تُميطَ اللثام عن ألغازِها وإلغازها، وذلك لأن هذا العلم لا قدرةَ له على أن يتجاوز مُحدِّداته المعرفية التي حكمت عليه وقضت بألا يكونَ بمستطاعه مهما حاول أن يُحيطَ بـ “ما حدث” في الماضي السحيق، وبـ “ما سيحدث” في المستقبل البعيد، إحاطتَه بما يحدث أماماً من ناظريه في الحاضر. ويبرهن على هذا الإخفاق في التعامل مع المشكلة الإنسانية عجزُ العلم الوضعي عن تبيُّن استحالة التعليل لمفرداتها، وذلك بالرجوع إلى ما بين يديه من معطيات الواقع. فالإنسان كائنٌ يلفُّه الغموض، ولن يكون بمقدور العلم الوضعي أن يبدِّد هذا الغموض مهما قدَّم من نظرياتٍ وافتراضات لن تزيدَ طينَ مشكلة الإنسان إلا بِلَّة!

وحده الدينُ الإلهي مَن بمقدوره أن يتصدى للمشكلة الإنسانية بالتشخيص الصائب لما تنطوي عليه من أسقامٍ وعِلَل، وبالتوصيف الدقيق للعلاج الكفيل بإراحة الإنسان إلى الأبد من شقائه الذي تحتَّم عليه أن يرزح تحت نَيره وأن يبقى أسيرَه طالما أبى أن يتداوى بهذا العلاج. فلابد وأن يكونَ ما أشقى الإنسانَ هذا الشقاء كلَّه أمرٌ جلَلٌ تعجزُ مفرداتُ واقعِنا الحاضر عجزَ واقعِنا الماضي عن أن تُعلِّل له التعليلَ “العلمي” المناسب. وبالتالي فإن دين الله تعالى وحده هو من بمقدورنا أن نلتجئ إليه فنستهديه فيُرشدَنا إلى ذاك الذي حدث في ماضينا السحيق فجعلنا أشقياء نعاني الأمرَّين من مشكلتنا الإنسانية هذه.

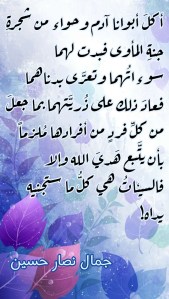

فآدم أبو البشر، وزوجُه أُم البشر، خالفا عن أمر الله تعالى ولم يمتثلا لنهِيه لهما بألا يقربا شجرة جنة المأوى فكان أن تسبَّب أكلُهما منها بأن سقط عنهما ما كان يغطي بدَنَيهما فبدت لهما سوءاتُهما فأصبحا عريانَين بالتمام والكلية! ولم يقتصر الأمرُ سوءاً على تبدِّي سوءاتِ آدم وزوجه لهما فحسب، ولكن الأمر تعدى ذلك إلى ما جعل من ذريتهما مُلزمةً بأن تتَّبع هَدي الله تعالى وإلا فكلُّ أعمالِها ستكون سيئاتٍ في سيئات!