لا يحتاجُ المرءُ كثيرَ تفكرٍ في موقفِ الفيلسوفِ الألماني كارل ماركس من الدين حتى يتبيَّنَ أنَّ موقفَه هذا كان نابعاً من قناعةٍ رسخت لديه جراء “تجربةٍ دينية” توهم ألا فرقَ بينها وبين التجاربِ الدينيةِ لغيرِه من البشر. فالدينُ، من وجهةِ نظر ماركس، يقدِّمُ نفسَه على أنَّه الحلُّ المثاليُّ الأوحد لمشكلةِ الإنسان؛ كيف لا والدينُ يعزو كلَّ مفردةٍ من مفرداتِ المشكلةِ الإنسانية إلى أسبابٍ لا تمتُّ بِصلةٍ إلى غيرِ ما يحتدمُ في معتركِ حياةِ الإنسان من صراعاتٍ اختزلَها ماركس إلى أصلٍ واحدٍ عرَّفه بأنه الصراعُ الموغلُ في القِدَم بين “الذين يملكون” و”الذين لا يملكون”؟! وفي هذا ما فيه من قدرةٍ على تبيانِ إخفاقِ ماركس في مقاربةِ المسألةِ الدينية مقاربةً افترضت أن ليس هنالك ما يستدعي القولَ باحتماليةِ وجودِ كينونةٍ أخرى لا تنتمي لعالَمِنا هذا هي التي أوجبت الدينَ وحتَّمته!

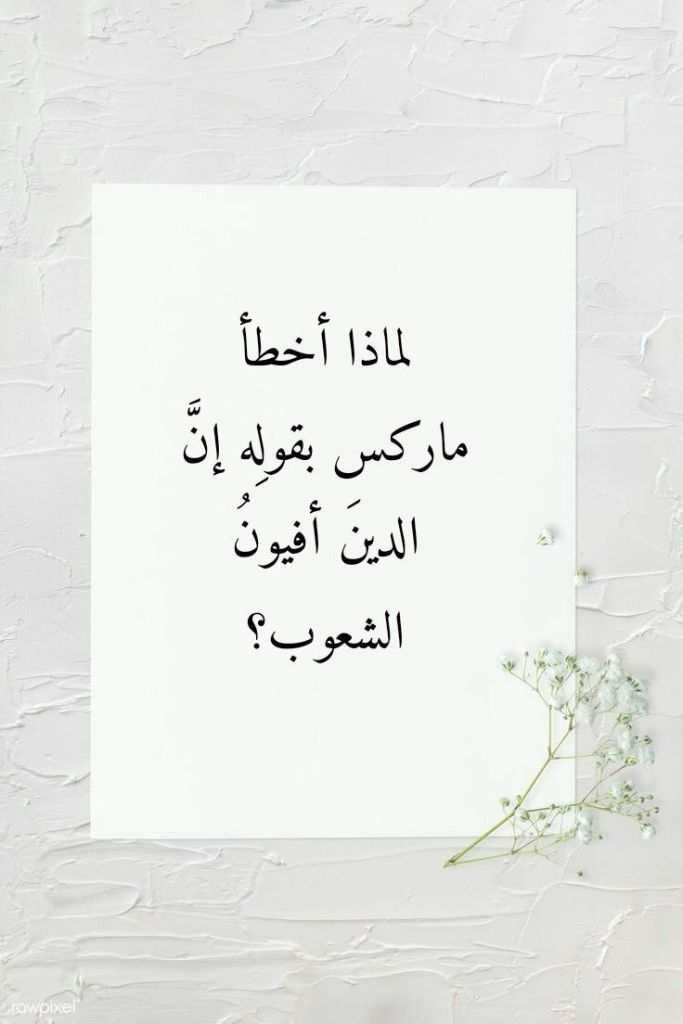

ولقد أدت هذه النزعةُ الاختزالية، التي أرادَ ماركس أن يُسبِغَ عليها لَبوساً عِلمياً، إلى إغفالِه مظهراً من أبرزِ مظاهرِ الظاهرةِ الدينية، ألا وهو تنوُّعُها الذي لا يملكُ العقلُ المفكرُ حيالَه غيرَ أن يتمهَّلَ ويتروى قبلَ أن يُطلِقَ العنانَ لعقلِه ليحكمَ على أديانِ الإنسانِ كلِّها بأنها نسخٌ متعددةٌ من دينٍ واحد! فمقولةُ ماركس الشهيرة “الدينُ أفيونُ الشعوب” قد تصحُّ في كثيرٍ من أديانِ البشر، ولكن يكفي أن نجدَ ديناً واحداً لا يمكنُ توصيفُه بأنه “أفيونُ الشعوب” حتى يكونَ لنا أن نحكمَ ببطلانِ مقولةِ ماركس هذه.

ولنأخذ على سبيلِ المثال الإسلامَ الذي لا يمكنُ على الإطلاق أن يوصفَ بأنه أفيونٌ لمن اختار أن يتديَّنَ به التديُّنَ الذي فصَّله كتابُه (القرآن). فأيُّ أفيونٍ هذا الذي يشتملُ عليه هذا الدينُ الذي قوامُه تقوى الله حقَّ تُقاتِه، والإحسانُ بكلِّ ما ينطوي عليه من أوجهٍ لن يُتقِنَها المتدينُ بهذا الدين إلا من بعدِ أن يؤدِّيَها وفقاً لضوابطَ ومحدداتٍ تستفزُّ نفسَه أيما استفزاز، أما وأنَّ تقوى اللهِ حقَّ تقاتِه، وإتقانَ الإحسانِ حقَّ الإتقان، لا سبيلَ إلى أيٍّ منهما إلا بذهنٍ يتقدُ بذكرِ الله ويتوقدُ مخافةً منه ويتطلعُ إلى الاستزادةِ من خيرِ القولِ وصالحِ العمل وإن اقتضى ذلك منه أن يخالفَ عن هواه ويحملَ نفسَه على ما تمجُّه ولا ترضاه؟!