المصطلحات ليست أدواتٍ محايدة، بل هي حواملُ فكرية تعبّر عن تصوّرٍ ما للواقع. فحين يُستعمل مصطلحٌ ما، فإنه لا يصف فقط، بل ينشئ واقعًا معرفيًا جديدًا يوجّه التفكير ويُحدِّد الإطار الذهني للمتلقّي. ومن هنا تأتي خطورة مصطلح “الإسلام السياسي” الذي شاع استخدامه منذ منتصف القرن العشرين في الخطاب الأكاديمي والإعلامي العربي والغربي على السواء.

ذلك أن من صاغ هذا التركيب اللغوي لم يُدرك خطورته المفهومية، إذ افترض ضمنًا أن الإسلام قابلٌ للتجزئة أو التوصيف الخارجي، وكأن ثمة “إسلامًا سياسياً” يقابله “إسلامٌ غير سياسي” أو “روحي” أو “ثقافي”، بينما الحقيقة القرآنية والحديثية تؤكد أن الإسلام كلٌّ غير قابلٍ للانقسام.

الإسلام، في جوهره، مصطلحٌ إلهيّ التكوين؛ لا يُكتسب من اجتهادٍ بشريّ ولا يُعاد تعريفه من خارج الوحي. وهو في لسان العرب مشتقٌّ من مادة س-ل-م التي تدور حول معاني الطاعة، والسلام، والانقياد، والخضوع.

أما في القرآن، فالكلمة تتجاوز هذا المعنى اللغوي إلى معنى أنطولوجي شامل هو التسليم الكليّ لله:

“إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلَامُ” (آل عمران: 19)،

“وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ” (آل عمران: 85).

هاتان الآيتان تقطعان بأن الإسلام ليس هوية ثقافية ولا حركة سياسية ولا حتى مذهبًا فكريًا، بل هو الحالة الوجودية للإنسان في تسليمه التام لله.

وفي الحديث الشريف:

“بُني الإسلام على خمس…”

يُشير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الإسلام بوصفه بناءً له أركان محددة لا يُستغنى عن أحدها، مما يدل على وحدته البنيوية واستقلاله عن أي توصيفٍ إضافي.

الإضافة في العربية تفيد التخصيص أو التبعيض، كقولنا “العلوم السياسية” أو “الفقه السياسي”، لكنها حين تُضاف إلى لفظٍ مطلقٍ كـ”الإسلام”، فإنها تنتقص من عموميته وشموله. فالإسلام لا يُضاف إليه شيء لأنه مُضيف بطبيعته، أي أنه المرجعية التي تُعرِّف المفاهيم لا التي تُعرَّف بها.

من الناحية المنطقية، فإن تركيب “الإسلام السياسي” يفترض أن للإسلام أبعادًا أخرى غير سياسية (اجتماعية، روحية، اقتصادية…)، وهذا افتراض تجزيئيّ يخالف النص القرآني الذي يقدّم الإسلام دينًا كاملاً:

“اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام دينًا” (المائدة: 3).

فلو كان الإسلام ناقصًا قبل إتمام النعمة لما صحّ أن يُنعت بالكمال.

حين يُقال “إسلام سياسي”، فإننا نقوم بعملية تسييس للغيب وتحويل للدين إلى أداة ضمن حقل السلطة البشرية. وهي عملية تُفرغ الدين من شموله الأخلاقي والتشريعي، وتجعل من الإسلام إيديولوجيا نفعية بدل أن يكون نظامًا للوجود والضمير.

إنها، بعبارة أخرى، إسقاطٌ للنسبي على المطلق، وللأرضي على السماوي، وللوسيلة على الغاية.

ظهر مصطلح “الإسلام السياسي” أول ما ظهر في الكتابات الاستشراقية في القرن التاسع عشر، حين حاول الباحثون الغربيون تصنيف الظاهرة الإسلامية ضمن قوالبهم التحليلية الغربية التي تفصل بين الديني والسياسي. ومن هنا نُحت المصطلح ليصف كلَّ حركة أو جماعة تسعى إلى تطبيق الشريعة أو استلهام الدين في الحكم.

غير أن الخطأ المنهجي في ذلك هو أن الإسلام لا يعرف هذه الثنائية أصلًا؛ فالفصل بين الدين والسياسة فكرة غربية مسيحية نشأت من صراع الكنيسة مع السلطة الزمنية، أما في الإسلام فـالدين هو الذي يوجّه السياسة ولا يُختزل فيها.

لاحقًا، تبنّت نخبٌ عربية هذا المصطلح دون نقدٍ أو تمحيص، فأصبح يُستعمل لتأطير جماعاتٍ معينة، ثم تحول من توصيفٍ إلى اتهامٍ أو نعتٍ أيديولوجي يُقصي المخالف ويُلصق به تهمة “التسييس”.

وهكذا تحوّل المصطلح من أداة تحليلٍ إلى أداة تشويهٍ للخطاب الديني.

إن ما سُمّي بالإسلام السياسي، سواء في تجارب الأحزاب أو الحركات التي وصلت إلى الحكم، فشل في تحقيق نموذجٍ قرآني–أخلاقي للحكم.

ذلك لأن هذه الحركات انطلقت من منطلقٍ أداتي؛ فهي لم تنطلق من الإسلام كغاية، بل كوسيلة للتعبئة الشعبية واكتساب الشرعية. فحين وصلت إلى السلطة، تكشّف أن مشاريعها ليست “مشاريع إسلامية” بل برامج سياسية مغطاة بعبارات دينية.

تعددت الأمثلة — من إيران إلى السودان، ومن أفغانستان إلى بعض الدول العربية — لكن النتيجة واحدة:

استبدادٌ باسم الدين.

فسادٌ باسم الشريعة.

إقصاءٌ باسم الهوية الإسلامية.

لقد فقد الخطاب الذي رفع شعار “الإسلام هو الحل” صدقيته، لأنه حوّل الإسلام من عقيدة خلاص إلى شعار انتخابي، ومن منهج إصلاحٍ روحيٍّ وأخلاقيٍّ إلى مشروع سلطةٍ دنيوية.

الإسلام لا يحتاج أن يُساق إلى ميدان السياسة، بل السياسة هي التي تحتاج أن تُطهَّر بروح الإسلام.

فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يؤسس “دولة دينية” بالمعنى الثيوقراطي، بل مجتمعًا قيميًا يقوم على العدل والمساواة والشورى. وما السياسة في الإسلام إلا وسيلة لتحقيق المقاصد الشرعية الكبرى: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

ومن هنا فإن الدعوة إلى “إسلام سياسي” تنطوي على إساءة فهمٍ مزدوجة:

من جهة، تسييس للدين.

ومن جهة أخرى، تديين للسلطة.

ليس الإسلام مجالًا لوصفٍ أو تصنيف، بل هو الاسم الجامع الذي لا يُزاد عليه. وكل وصفٍ يُلحق به إنما ينقص منه جوهره، لأنه يُدخله في دائرة النسبيّ والمحدود.

ومن هنا، فإنّ الدعوة إلى الكفّ عن استعمال مصطلح “الإسلام السياسي” ليست مجرّد تنقية لغوية، بل إصلاح معرفي وأخلاقي يُعيد الأمور إلى نصابها.

فالإسلام لا يُعرَّف إلا بذاته، ولا يُمارَس إلا كما أنزله الله:

“قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ” (الأنعام: 162).

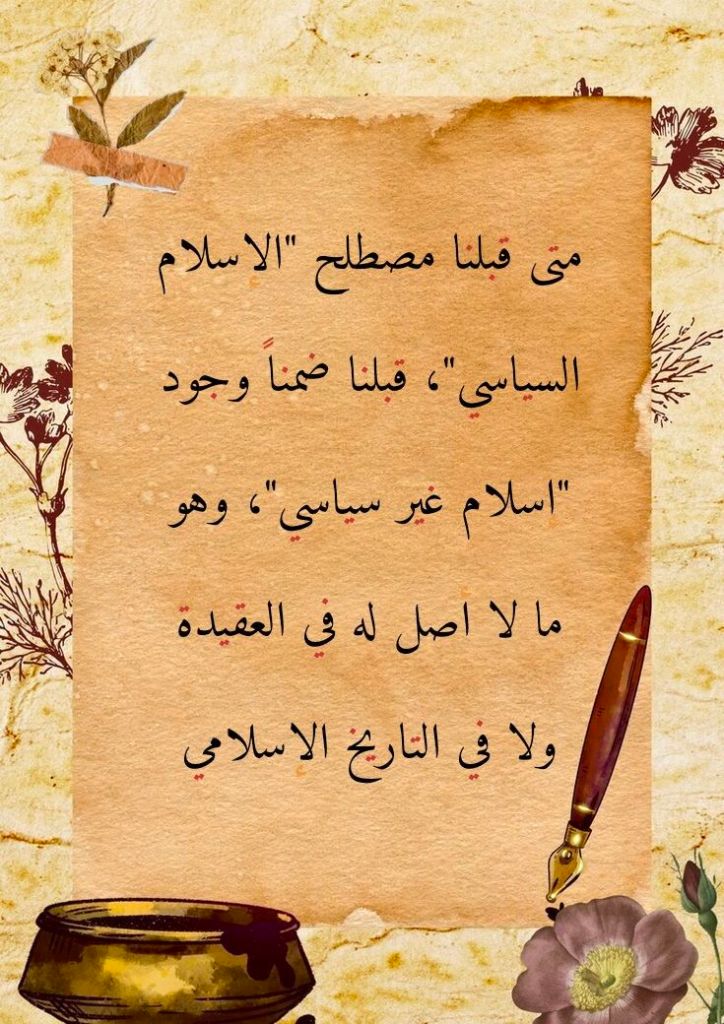

الإسلام إذن ليس “سياسيًا” ولا “ثقافيًا” ولا “اجتماعيًا”؛ إنه كلّ الوجود حين يُسلَّم لله. ومن ابتغى غير هذا التعريف فقد ضيّع البوصلة، وجعل من الدين وسيلةً بعد أن كان غايةً، ومن النور شعارًا بعد أن كان حقيقة. فاللغة ليست بريئة: متى قبلنا مصطلح “الإسلام السياسي”، قبلنا ضمناً وجود “إسلام غير سياسي”، وهو ما لا أصل له في العقيدة ولا في التاريخ الإسلامي.