يولد الإنسان وفيه قابلية مزدوجة: نزعة إلى الخير ونزعة إلى الشر. وقد ميّز القرآن هذا التعارض الداخلي بوصفه ميدانَ ابتلاءٍ وإرادةٍ، لا قدَرًا محتومًا. فليس الإنسان خيّرًا بطبعه ولا شريرًا بطبعه، بل هو كائنٌ يتحدد بما يختار. غير أن هذا الاختيار لا يتحقق إلا إذا فُعّلت الإرادة الخيّرة فيه، أي إذا استيقظ “أفضل ما فيه”.

لكن هذا “الأفضل” ليس طاقةً مستقلةً بذاتها، ولا هو فطرةٌ قادرةٌ وحدها على الانتصار على “الأسوأ” الكامن في النفس. فالفطرة قد تنطفئ، والضمير قد يضلّ، والعقل قد يُخدع بمبررات الشر. لذا، فإن الإرادة الإنسانية وإن كانت شرطًا ضروريًا للإصلاح، فهي ليست شرطًا كافيًا.

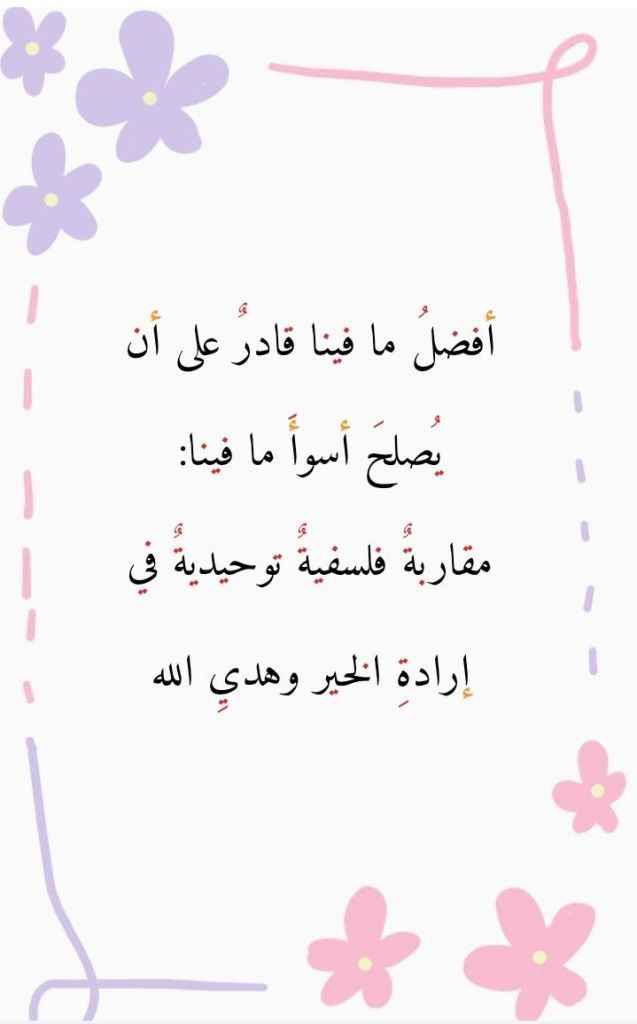

2. حدود الإرادة الإنسانية

إنّ في الإنسان نزعةً أصيلةً نحو الانحراف عن الخير، وصفها القرآن بـ “النفس الأمّارة بالسوء”.

ولأن هذه النزعة متأصلة في كينونتنا، فإنها لا تُقهر بمجرد الوعي الأخلاقي أو الإرادة المجردة. فالإرادة من دون مرجعية عليا تُصبح سيفًا بلا مقبض؛ قد تنقلب على صاحبها.

من هنا، يتضح أن “أفضل ما فينا” لا يكتمل إلا إذا اتصل بمصدرٍ يسمو عليه — مصدرٍ يهدي الإرادةَ ويثبّت الفطرةَ ويقوّم البصيرةَ.

حين قال تعالى:

{فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 38]

كان المعنى أن إصلاح الإنسان لنفسه مشروطٌ باتباع الهدى الإلهي؛ فالهدى ليس قيدًا على الحرية، بل هو ضمانٌ لفاعليتها واتساقها مع الغاية الوجودية. فالهُدى هنا هو المبدأ الذي يُعين الإرادة الخيّرة على أن تتجاوز حدودها الطبيعية، وتستمد من العناية الإلهية ما يجعلها قادرة على أن تُصلح الأسوأ الكامن فيها.

وبهذا المعنى، فإن “أفضل ما فينا” هو تلك الإرادة المتصالحة مع الهُدى، لا تلك التي تكتفي بذاتها. فالخير، من غير الله، عاجز عن مواجهة الشر، لأن كليهما من طبيعة واحدة لا تُغلب إلا بمصدرٍ أسمى من الطبيعة ذاتها.

الإصلاح، في ضوء هذه المقاربة، ليس عملية أخلاقية فحسب، بل هو عودةٌ أنطولوجية إلى الخلق الإلهي للوجود الإنساني؛ إلى ذلك الميثاق الأول الذي فُطر عليه الإنسان حين شهد على نفسه لله بالربوبية.

فكلما ابتعد الإنسان عن هذا الأصل، ضعفت إرادته، واشتد سلطان “الأسوأ فيه”. وكلما اقترب من الهُدى، استقامت فطرته وتحررت إرادته من عبودية أهوائها.

إذن، لا يكون “أفضل ما فينا” قادرًا على أن يُصلح “أسوأ ما فينا” إلا إذا استمدَّ خيرَه من الله، لا من ذاته. فالإصلاح ليس ثمرة كمالنا، بل ثمرة تسليمنا لهُداه.

وهكذا، فإن المقولة، بقراءتها التوحيدية، لا تدعو إلى الثقة بالنفس بقدر ما تدعو إلى الثقة بالله عبر النفس، إذ ما كان للخير فينا أن ينتصر إلا إذا استنار بنورٍ من الله يهديه سواء السبيل.