جُبِلَ الإنسانُ على النظرِ إلى مشاكلِه المعرفية من منطلقٍ يتوهم أنَّ حلَّها يقتضي منه المفاضلةَ بين خيارَين أيهما هو الأرجحُ عنده. ولقد نجم عن هذا النزوع “الحَصري” أن أصبح الإنسانُ محدَّداً بين خيارَين لا ثالث لهما. ولكن هل لهذه “الحصرية” ما يبرِّر إسباغَ الإنسانِ عليها شموليةً مطلقة لا تدعُ مسألةً معرفية إلا وقاربَها عقلُه بمقتضاها؟

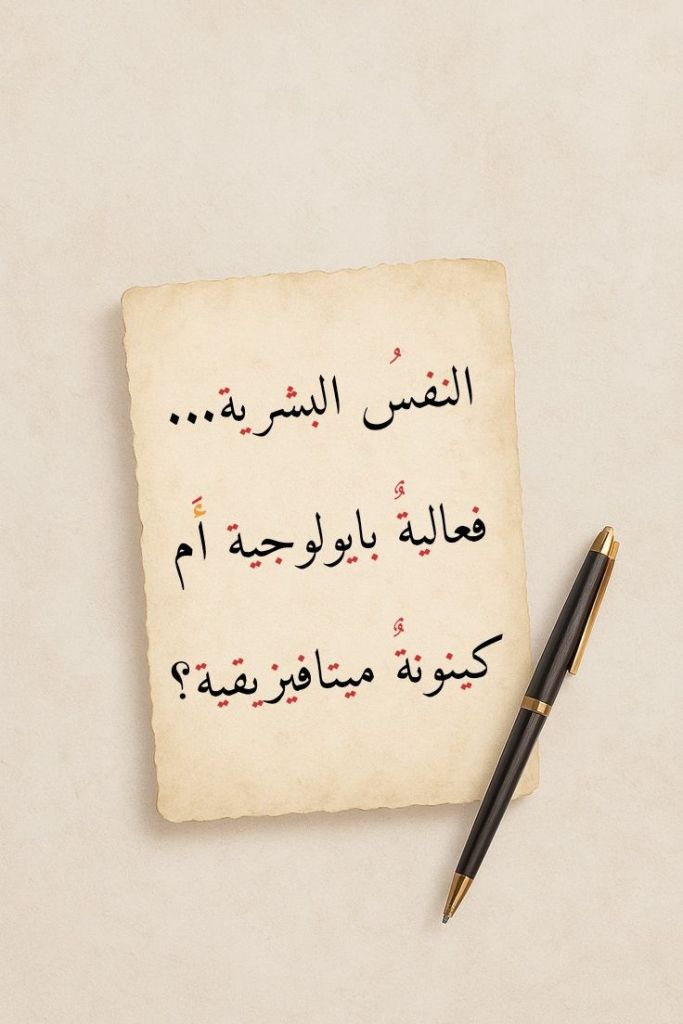

يكفل لنا استعراضُ وتدبُّرُ المشاكلَ المعرفية التي تصدَّى الإنسانُ لمحاولةِ حلِّها أن نخلصَ إلى نتيجةٍ مفادها أنَّه بينما يتصفُ كثيرٌ من هذه المشاكل بما يجعل من حلِّها محصوراً بين خَيارَين لا ثالث لهما، فإنَّ البعضَ منها لا سبيلَ لمقاربتِه إلا بمروحةٍ من الحلول معظمها يقع خارجَ نطاقِ تغطيةِ وعيِنا المباشر. فكم من مشكلةٍ معرفيةٍ خُيِّرنا بين حلَّين لها هما في حقيقةِ الأمر يفتقران إلى ما يجعلهما كذلك؟! ولكنه عقلُنا وقد درج على النظرِ إلى كلِّ مشكلةٍ معرفيةٍ النظرةَ التي تحتِّم عليه وجوبَ أن يفاضلَ بين حلَّين لها يُقال له إنَّ أحدَهما هو الحلُّ الوحيدُ لها. فحاضرُنا يشهد، كما يشهد ماضينا، أنَّ من بين أعقدِ المسائلِ المعرفية التي استعصى علينا حلُّها وفقاً لهذا الذي درجنا عليه في التعاملِ مع ما يُعرَضُ علينا منها هي تلك التي يكمنُ الحلُّ خارجَ الحدودِ التي فُرِضت علينا تعسُّفاً. ومن هذه المسائل: هل النفسُ البشرية فعاليةٌ بايولوجية أَم كينونةٌ ميتافيزيقية؟

فالعلماء منا لا يملكون غيرَ أن يقولوا ببايولوجية النفس، هذا إن أقروا بوجودِها أصلاً، وذلك وفقاً لما يوجبه عليهم إيمانُهم بالمذهب الاختزالي reductionism القاضي بأنَّ ما من فعاليةٍ بشريةٍ وجدانية إلا وبالإمكانِ ردُّها إلى جذورٍ وأصولٍ بايولوجية أو كيميائية. وأما أولئك الذين حسبوا أنَّ تديُّنَهم يُملي عليهم ضرورةَ القولِ بأنَّ النفسَ كيانٌ مفارقٌ للمادة، متعالٍ على قوانينِها، فلن يجدوا أمامهم من سبيلٍ آخر غير أن يقولوا بميتافيزيقيتِها. فهل الحلُّ “محصورٌ” حقاً بين هذين الخيارَين؟ أم أنَّ هنالك خياراً آخر هو الحلُّ المنشود؟

يتكفلُ بالإجابةِ على هذا السؤال أن نستذكرَ ونتدبَّرَ الحقيقتَين التاليتَين: الحقيقةُ الأولى مفادها أنَّ القائلين بكونِ النفسِ كياناً متعالياً على المادة، مفارقاً لأوصافِها، إنما ينطلقون من تصورٍ لهذه النفس يفترض وجوبَ تمايزِها عن كلِّ ما يتعارضُ مع مصدرِها الإلهي. وهذا افتراضٌ لا أساسَ قرآنياً له. أما الحقيقةُ الثانية، فهي تتعلق بما تأتى لنا أن نستيقنَ منه بخصوص الماضي التطوري للإنسان؛ هذا الماضي الذي لا سبيل لإنكارِ ما تراكم لدينا من آلافِ الأدلة والبراهين على أنه حقٌّ لا مِراءَ فيه. غير أنَّ ماضينا التطوري هذا، وبالكيفية التي هو عليها الآن، عاجزٌ بالتمامِ والكلية عن التعليلِ البايولوجي للنفسِ البشرية، وذلك نظراً لما تتميز به من صفاتٍ ليس بالإمكانِ تفسيرُها وفقاً لمبدأ “المنفعة التطورية”.

والآن، أفلا يحقُّ لنا أن نطَّرحَ جانباً هذين الحلَّين المتعارضَين المتناقضَين ونقدِّمَ حلاً آخر، من خارجِ “منظومتِهما الحصرية”، يقوم على أساسٍ من إعادةِ كتابةِ ماضينا التطوري، وعلى وجهِ التحديد عند نقطةٍ مفصليةٍ منه شهدت حدوثَ “تحويلةٍ تطورية” نجم عنها تطورٌ “ميتابايولوجي” مهَّد السبيل، عبر تراكماتٍ تطوريةٍ متلاحقة، لظهورِ ما اصطلحنا على تسميتِه لاحقاً بـ “النفس البشرية”؟