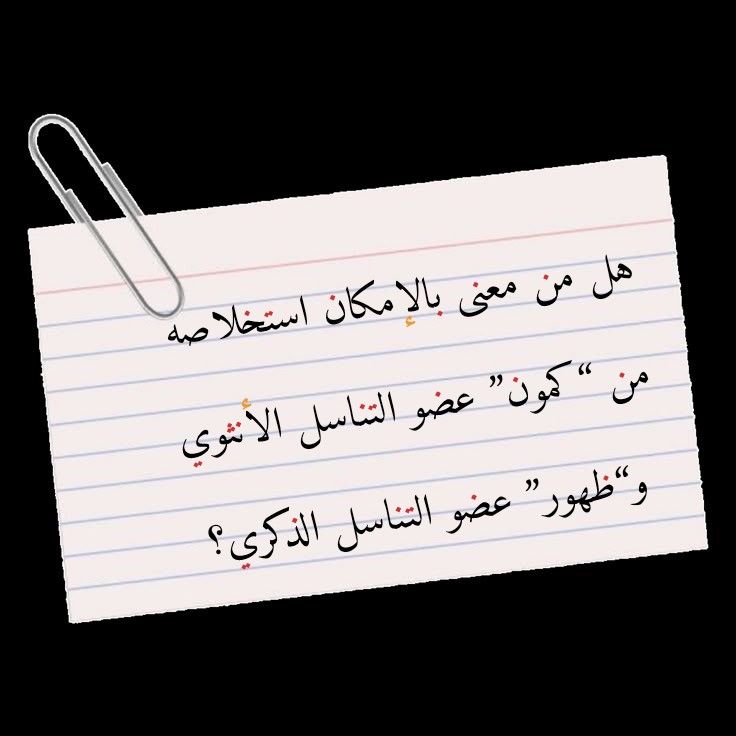

منذ بدايات التفكير الإنساني، لم يُنظر إلى الجسم بوصفه بنية عضوية صامتة فحسب، بل بوصفه لغةً سابقة على اللغة. فالإنسان لم يكتشف العالم أولاً بالعقل المجرد، بل عبر الانطباعات الحسية الأولى التي كوّنت أنماطاً إدراكية عميقة سبقَت الثقافة والفلسفة والقانون. ومن أكثر هذه الانطباعات بداهةً وأثراً التباين الجذري بين كمون عضو التناسل الأنثوي وظهور عضو التناسل الذكري. وهذا الاختلاف ليس مجرد تفصيل تشريحي، بل تجربة إدراكية يومية للطفل قبل أن يتعلم أي مفاهيم اجتماعية. ولهذا فمن المشروع التساؤل: هل أسهم هذا الاختلاف في تشكيل أنماط نفسية انعكست لاحقاً في التاريخ والثقافة والسلوك الإنساني؟.

إن هذه المقالة لا تفترض حتمية بيولوجية، بل تقترح أن الجسم قد يكون المعلم الرمزي الأول للعقل.

إن العقل البشري لا يبدأ بتجريدات فلسفية، بل يبني مفاهيمه الكبرى من استعارات حسية؛ وبذلك يصبح الفرق التشريحي خبرةً إدراكية أولية؛ وذلك كما يلي: فالأنثى تمثل “الداخل” و”المحتوي”، بينما يمثل “الخارج” المتجه نحو العالم. وهذا لا يخلق الشخصية مباشرة، لكنه يزرع قالباً إدراكياً مبكراً تتفاعل معه الثقافة لاحقاً.

فإذا كان الإدراك المبكر يعتمد على الاستعارة الحسية، فإن الطفل يكوّن، دون وعي، تصورات عن “الفعل و”الوجود”:

1. نمط الاتجاه نحو الداخل (الاحتواء). حيث أنه يرتبط بالخصائص التالية: الميل إلى الحماية والمحافظة وبناء العلاقات والتفكير السياقي والحساسية للتوازن الاجتماعي والتعامل مع التعقيد بدل المواجهة المباشرة

2. نمط الاتجاه نحو الخارج (الاختراق). حيث انه يرتبط بالخصائص التالية: المبادرة والاقتحام وتغيير الواقع لا التكيف معه والصراع كوسيلة للحل والتجريد والقوانين وتحويل العالم إلى هدف للفعل.

إن هذه الصفات ليست صفات مطلقة للنساء والرجال، بل ميلان إدراكيان يظهران بنسب متفاوتة في كل إنسان، لكن الدراسات التاريخية تشير إلى توزعهما إحصائياً.

وعند النظر إلى البنية الكبرى للحضارة، يظهر أن التاريخ الإنساني تحرك غالباً وفق نمط “الظهور” أكثر من “الكمون”.

فيما يلي بعض من مظاهر “نمط الظهور” في التاريخ:

• الحروب والتوسع الجغرافي

• بناء الإمبراطوريات

• الهندسة الكبرى

• القوانين الصارمة

• العلوم الفيزيائية التجريدية

وفيما يلي بعض من مظاهر “نمط الكمون” في التاريخ:

• شبكات القرابة

• الاقتصاد المنزلي

• التقاليد الشفوية

• التماسك الاجتماعي

• الرعاية والتربية

والملاحظ هنا أن التاريخ الرسمي المعتمد دوّن النمط الأول، وتغافل عن الإشارة الى النمط الثاني، والذي ظلت وقائعه وأحداثه تجري بصمت يكاد يكون مطبقاً.

وهكذا تشكلت حضارة تسجل الفعل ولا تسجل الاحتواء، الحدث لا الاستمرار.

والآن، يحق لنا أن نتساءل لماذا كُتب التاريخ بطريقة معينة؟ تكمن الإجابة في الحقيقة التالية: الذي يغيّر العالم بسرعة يترك أثراً مرئياً، والذي يحفظ استمراره يترك أثراً غير مرئي. فالفتوحات والقوانين والابتكارات والصراعات، كلها تُرى. أما التربية والعلاقات والاستقرار والتوازن، فكلها لا ترى. ومن هنا نشأ وهم أن التاريخ هو تاريخ القوة فقط، بينما هو في الحقيقة تاريخ القوة والاستمرار معاً، لكن أحدهما مرئي والآخر خفي، تماماً كالجسمين اللذين ألهمَا هذا الانقسام الرمزي.

ولكن كيف تجلى هذا التناشز بين “الكمون” و”الظهور” على المستوى السايكولوجي للإنسان؟ تقتضي الإجابة على هذا السؤال التشديد على الحقيقة التي مفادها أن الانسان ليس ذكراً خالصاً ولا أنثى خالصة نفسياً؛ بل يحمل النمطين معاً:

• العقل التحليلي يميل إلى الاختراق

• الوعي الحدسي يميل إلى الاحتواء

وعندما يطغى أحدهما تظهر الأزمات الحضارية. غير أن الحضارة المستقرة تحتاج توازناً بين النمطين.

يتبين لنا، وبتدبر كل ما تقدم، أن الفرق بين “كمون” العضو الأنثوي و”ظهور” العضو الذكري لا يفسر شخصية المرأة والرجل تفسيراً بايولوجياً مباشراً، لكنه قد يكون أحد أقدم المَعلمين الرمزيين للعقل البشري. فقد تعلّم الإنسان، قبل الفلسفة والدين والقانون، نموذجين للوجود؛ وجود يواجه العالم ووجود يحتوي العالم، والتاريخ كله يمكن قراءته بوصفه محاولةً غير واعية لتحقيق التوازن بين هذين النمطين. إذاً فالقضية ليست أن أحد النمطين هو أفضل من الآخر، بل أن الحضارة حين تبالغ في أحدهما تفقد نصف قدرتها على التقدم الى أمام وفقاً للصيغة الوحيدة التي تضمن أن يكون لها القدرة على تصويب الأخطاء قبل فوات الأوان. صحيح أن “الظهور” يصنع الحدث، لكن “الكمون” هو من يضمن استمراره.